浅谈《化物语》

每次看到在星空之下,战场原黑仪向阿良良木历吐露心声时,我都不免感慨一番,这一幕是如此的浪漫和独特,是独属于《化物语》的烂漫。

《化物语》,是“话痨”作家西尾维新的物语系列的开山之作,由于对话实在过多,改编成动画难度极大,西尾维新曾自嘲,“这是不可能被动画化的小说”。但新房昭之带领SHAFT团队成功地动画化了《化物语》。

(资料图片)

(资料图片)

毋庸置疑,《化物语》是动漫史小说改上,少有的既还原原作,又体现动画组风格的成功作品。

先来说《化物语》是如何贴合原作的,为此SHAFT首先抓住的原作的最大特点——极长篇幅兼具趣味的对话。新房认为只有原作者西尾维新的台词才有原作的味道,所以《化物语》的人物对话或独白,基本全部一字不差的使用原作的台词,将原作风趣幽默、天马行空又暗藏伏笔的对话内容,展示给观众。为了克服长时间对话给观众带来的疲倦,SHATF结合对话内容,通过偏转画面角度、切换对话场景、镜头转换频繁、主调颜色的变化,反映氛围和人物的情绪,将对话剪辑成为“武打戏”,让原作中的大量文戏跟心理描写得以保留而又不显得无聊。

对话自然离不开场景,而在场景上,《化物语》也别出心裁。在视觉监督武内宣之、系列监督尾石达也和美术监督饭岛寿治等人追求“设计感”的观念下,设计出了旋转式的学校楼梯,铁架钢筋直线组成的废弃私塾,纽约近代美术馆大小的书店,孤零零在马路边的甜甜圈专卖店等,借用大量关键词弹幕背景和模糊印象式环境,将观众的注意力牢牢吸引在对话中。同时《化物语》通过在影像上做色彩浓淡处理,或是排除东西的质感或是表面的质感,整体上使用均衡式构图,让《化物语》失去“生活感”,成为《化物语》的独特风格,达到新房所说的“一眼看过去就知道这是《化物语》的效果”。

这里以阿良良木历被神原袭击那段为例,镜头随着阿良良木历的眼神方向转动,神原的动作伴随着不安的警报声和栏杆放下,将紧张的气氛推向高潮。

这种设计感同样也体现在文字元素的运用上。

文字元素的运用也是《化物语》“设计感”的重要体现。一般的作品也会有文字元素的运用,但《化物语》的文字运用的数量之多,频率之高,是动画史上空前绝后的(包括物语系列后续的作品)。

《化物语》的开头就是文字的“冲击”。许多动漫在开头会有世界观的引入,通常是通过旁白加上画面,这里用《凉宫春日的忧郁2009》作为例子,该作开头用阿虚的独白,加上校园,马路的画面,一下子将作品的时间,地点点出,后又用凉宫在自我介绍时的异常行为,引出主线剧情和主要配角。而《化物语》由于原作小说的“话痨”属性,导致要想将故事背景讲清楚十分不容易,容易将故事背景讲的过于简略或冗长。做得不好就会如同《世界尽头的圣骑士》一样,旁白过多,严重影响了故事的整体连贯性、节奏感和观影体验。

但SHAFT团队,只用了1分30秒,通过优良的作画,特有的文字画面的高速闪烁,点出了作品的主题——怪异,快速交代故事的背景——阿良良木历在春假发生的事情,总览了故事的发展。在前1分30秒,多次大段的文字运用,40张文字画面,持续时间大多不超过5帧,其中不乏有文字量巨大的,这些极大的加快了作品的节奏,观看下来行云流水,跌宕起伏。在1分30秒以后,作品进入正片,文字的使用频率和每张图片文字量才有所减少。

再来聊聊我个人十分欣赏《化物语》的一点:时不时让角色与观众对话,让角色讨论自己的声优,或是在《抚子与蛇》的开头的台词“到底要废话到什么时候,都给我去神社”等等,既让观众会心一笑,又缓解了一直紧张的节奏,有助于集中观众的注意力。

SHAFT的改编,真正做到了一切基于原作,一切又不拘于原作,可谓轻改的模范。

当然,《化物语》并不是完美之作,它也有2个明显的缺点。一是,回忆的部分不断重复,多次写阿良良木历在春假时发生的事,打乱了叙事的连续性,让观众无法完全沉浸在事件中。二是,由于用画面的“演出过剩”来使得对话更加有趣,导致剧情的主次区分不明显(相较之下),情节的起伏较小。

现在,也是时候结尾了,《化物语》的魅力远远不止我所说的这几点。如同莎士比亚所说的“一千个读者有一千个哈姆雷特”。我想,一千个观众也有一千个《化物语》,每个人的《化物语》汇聚成了这独特且浪漫的物语。

参考资料

《基于化物语对新房昭之艺术风格对剧情表达作用的分析》——Asurudo

《化物语剧情(否定意志解读)黑翼螃蟹与真宵蜗牛》——真实就在动态当中

《<化物语>——自己的青春只有自己可以拯救》——bigfun毕方

《这是复杂,烂漫的物语》——TenshiHinanawi

《<物语>系列:新房昭之×西尾维新,两个怪才之间的化学反应》——王可大

关键词:

上一篇:洋山深水港单日客运总量创今年新高 超2019年同期最高水平

下一篇:最后一页

精心推荐

- 浅谈《化物语》

- 洋山深水港单日客运总量创今年新高 超2019年同期最高水平

- 环球看热讯:大元帅的双刃刀在哪买_大元帅的双刃刀在哪换

- 又是个有背景的?浙工商考生上岸浙大临床医学研究生,跨度有些大

- 高速公路智慧巡检员来了 “云眼路巡”1号在渝成功首飞-环球今热点

- 今日快看!男子从23楼扔下冰箱?警方:已列为刑事案件处理

- 别哭我亲爱的人今夜我如昙花绽放 别哭我亲爱的人_天天热资讯

- 每日快看:我找到了阅读GitHub项目源码的最佳姿势,太舒服了!

- 魔兽世界维护时间长了_魔兽世界维护时间

- 海门区残联组织残疾人参加恒力集团残疾人专场招聘会 环球今头条

- 真滴铁!尼克斯三分球34投仅7中&命中率20.6% 首发合计27中5

- 一吨是多少斤少公斤_一吨是多少 环球快看

- 新公司税务登记需要什么材料_新公司税务登记证办理流程 环球资讯

- 每日快播:唐山市区这两个路段要改造提升!另唐山市中心血站迁建项目顺利封顶!

X 关闭

X 关闭

产业

-

不用跑北京 在家门口也能挂上顶...

日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...

-

“十四五”期间 河北省将优化快...

从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...

-

张家口市宣化区:光伏发电站赋能...

3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...

-

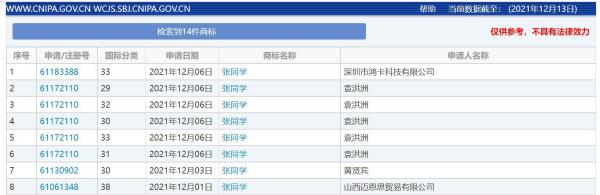

“张同学”商标被多方抢注 涉及...

“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...

-

山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...

中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...

-

广州新增1例境外输入关联无症状...

广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...

-

西安报告初筛阳性病例转为确诊病例

12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...

-

广东东莞新增本土确诊病例2例 ...

(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...

-

中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...

中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...

-

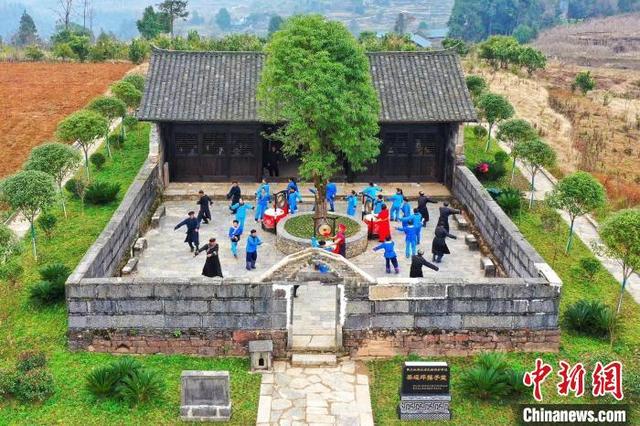

“土家鼓王”彭承金:致力传承土...

中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...